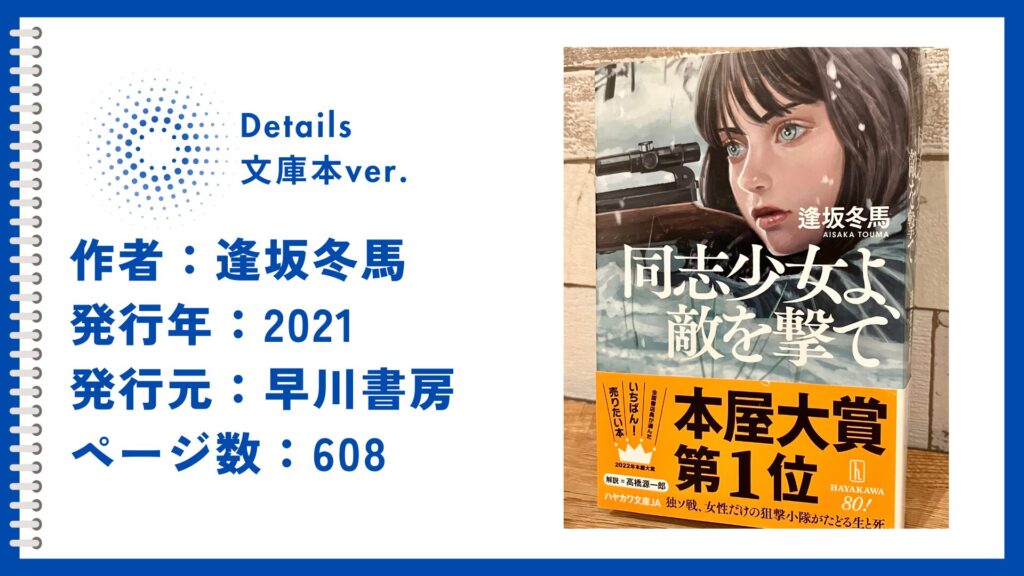

2022年の本屋大賞受賞作

『同志少女よ、敵を撃て』

- わたしの趣味に合っているかな?

- 興味があるけど買って後悔しないかな?

- 読み始める前に少し詳細を知りたい!

そんな疑問に答えるため、サラリーマン読書家のとろすけが書評にまとめてみました。

ネタバレしない範囲で描いていくので安心してください。

この本をひとことで表すと…

・圧巻の文章力で読者を引き込む!

・読みだしたら止まらない新しい戦争小説

読んでみようかな…なんて悩んでいる人はぜひご参考に!

要するにどんなお話?

どこかの戦場で戦ってきたの??

なんて思ってしまうくらいリアリティが半端ない作品。

戦争の悲惨な現実と、平和の大切さをド正面から暴く名作です!

あらすじ(ネタバレなし)

Wikpediaより

時代は第二次世界大戦の真っ最中。

ソ連の小さな村に住む16歳の猟師セラフィマは、猟の帰りに故郷がドイツ軍に襲撃されている場面に遭遇する。

母親を殺され、故郷を蹂躙された彼女をギリギリのところで救ったのは、ソ連軍の女性軍人・イリーナだった。

戦いたいか、死にたいか?

究極の2択を突きつけられたセラフィマは、イリーナのもとで女性狙撃兵としての1歩を踏み出す。

共に戦うのは、セラフィマと同じように戦争で家族を殺され、故郷を失った若き少女たち。

セラフィマもまた、母親を殺した”イェーガー”なるドイツ兵に復讐するべく同志たちと過酷な訓練に身を投じる。

彼女と仲間たちが派遣されたのは独ソ戦最大の激戦地・スターリングラード。

そこには想像を絶する戦争のリアルが横たわっていた…。

そして過酷な戦争の最終盤、セラフィマが気づいた撃つべき”本当の敵”とは?

厳選3ポイント!『同志少女よ、敵を撃て』はここがいい!

ここからは、私が『同志少女よ、敵を撃て』を読んで感じたこの本はここがいい!ポイントを「3選」紹介していきます!

①読者の予想をまったくあてさせない戦場の”心理戦”

ま、また予想外の展開が…!

物語をとおして、読者の”読み”が的中することはほとんどありません。

- 相手はどんな手で攻めてくる?

- この人物は信用できる?

- 誰が犠牲になる?

どんな場面でも私のつたない予想は太刀打ちできませんでした…

特にドイツ軍とソ連軍、双方の狙撃手が繰り広げる強烈な心理戦の数々は読み応え十分です!

相手の「物語」を読んだ方が勝つ(=読まれた方が死ぬ)緊迫の展開、そして”イェーガー”との最後の勝負でセラフィマが繰り出した奇策が切なすぎて…。

②明瞭な文章で描かれる戦争のリアル

逢坂冬馬さんのシンプルな文章でもって、私たちの目の前で展開されるのはまさしく本物の戦争。

セラフィマの視点をとおして描かれるのは最前線の兵器や作戦だけでなく、

・銃後の兵舎の様子や部隊間の確執

・砲弾が「当たる音」の感覚や

・スコープで覗かれた時の”殺気”に至るまで…

あまりにもリアルすぎる戦争の実態です。

あえて詳細を書くことで「戦争」が人間や国家を壊していく姿をこれでもかと突きつけられる作品だと思います。

③世界のリーダーにこそ読んでほしいメッセージ「戦争は解決策でも何でもない」

本作が2022年本屋大賞を受賞するのと前後して、ロシアがウクライナに侵攻しウクライナ戦争が始まりました。

もちろん作者の逢坂さんにとってはまったく予想外の出来事ですが、ロシアが絡む戦争物語として本作は一気に知名度を上げます。

なかには本作を「ロシアを美化している」とか「武器をもって戦う人だけを称賛している」など完全に誤った解釈をする人もちらほら。

しかし、ちゃんと最後まで読んだ人は必ず気が付くはずです。

だれも幸せにもならない「戦争」の現実に。

とろすけの好きなシーンはここ(ネタバレなし)

第3章:独ソ戦最大の激戦地・スターリングラードでの奮戦を挙げたいと思います。

実際に第三十九独立小隊がスターリングラードで戦ったのは1942年12月から翌年1月末までの2か月弱なのですが、その短い間に詰まった濃度はすごい。

- 戦場とは縁のないはずの親子の”愛情”や

- 戦友に芽生えた”友情”、

- 戦場を生きる子供への”慈しみ”など、

凄惨な戦場にあって”暖かさ”に触れるシーンがわずかながらに登場します。

魂を削る戦いでセラフィマが危うい精神状態に陥りながらも、何とか正気を保てたのはまさにこの暖かさに触れたからなのでは?と私は思っています。

読後評:とろすけの感想

単純な戦争モノだと思っていましたが、その遥か上をいく超大作でした。

文庫本で500ページを超える大作でしたが、一気に読めてしまう(=どんどん続きを読みたくなる)ほどの傑作でした。

分かりやすく、かつコンパクトな文章で戦場の”臨場感”を描いています。

第二次世界大戦を扱った作品では、百田直樹の「永遠の0」もおすすめしたいですが、同作が平和な現代を生きる複数の人物の視点から、戦争の時代を回顧するスタイルを取っているのに対し、「同志少女よ敵を撃て」はあくまで主人公・セラフィマの視点をメインに据え、リアルタイムな”臨場感”を押し出しているのが特徴。

セラフィマと第三十七独立小隊の戦争にまったく息つく暇がなかったように、読者の私たちも休む暇なく読んでしまう作品です。

あくまで本作は、決して戦争を美化するような小説ではないことを強調したいです。

セラフィマとと仲間たちのように、日本人もみな武器を持って戦うべきだ!みたいな誤った解釈をで見ないようにしてほしいですね。

コメント